PaperRoads

Kirchwehren und Alfeld

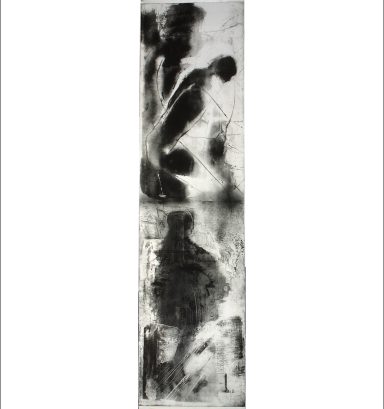

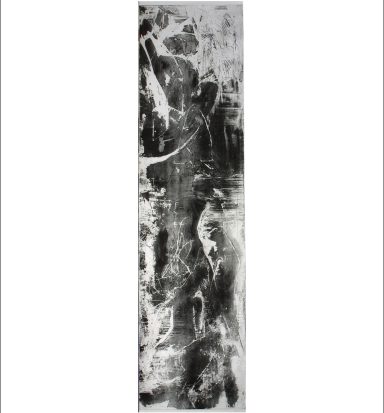

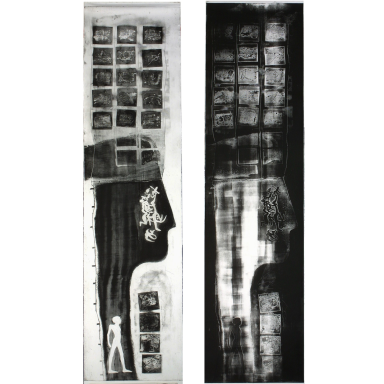

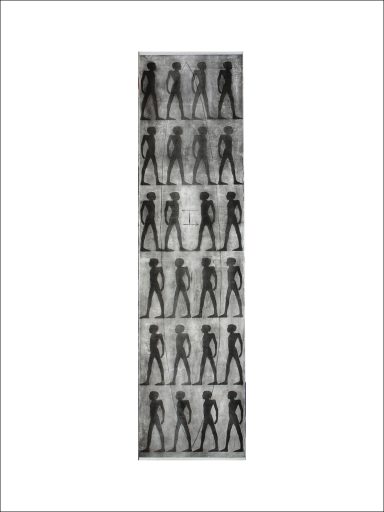

Kernstück des Projektes sind 26 monumentale Tiefdruckplatten bis zu einem Format von 4,80 m x 1,25 m. Die mächtige Größe der Druckstöcke sollte die Bedeutung der geschichtlichen Dimension und des Materials Papier unterstreichen.

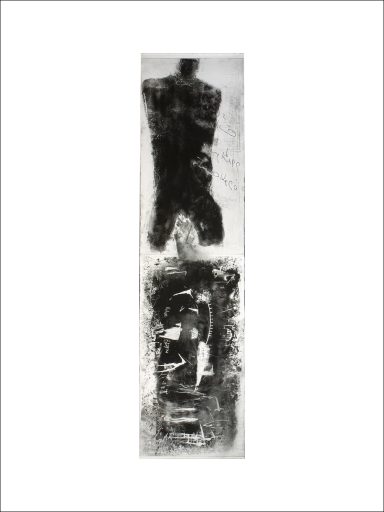

Neben den Drucken entstanden weitere Originale auf Büttenpapier in verschiedenen Maltechniken.

1250 Jahre Papier

Papier hat immer wieder dazu beigetragen, Grenzen durch Kommunikation aufzubrechen und zu überwinden. Mit einem druckgrafischen Zyklus und einer internationalen Aktion würdigte der Künstler Wolfgang Tiemann im Herbst 2001 das Jubiläum - 1250 Jahre zuvor gelangte das Papier in die westliche Hemnisphäre.

Ideenentwicklung

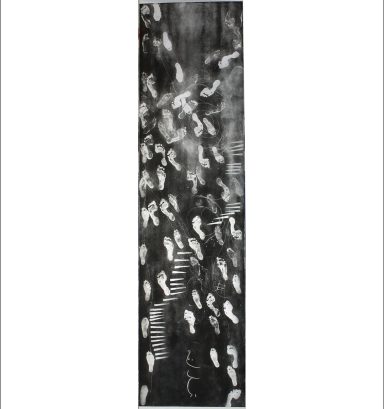

Fußabdrücke, lange Papierbahnen, die Begegnung vieler Menschen aus verschiedenen Kulturen - alles Gedankenstücke, die bei der Ideenentwicklung zu einem solchen Projekt entstehen. Als gelernter Grafiker entscheidet sich Tiemann schließlich für Arbeiten, die den Werkstoff Papier in verschiedensten Facetten zeigen.

Plattenherstellung

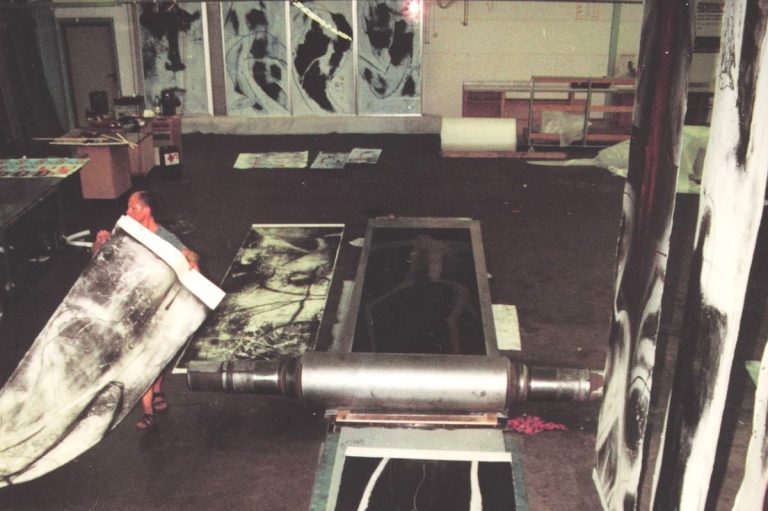

Die Druckplatten wurden im Aquatinta-Ätzverfahren und in der Kaltnadelradiertechnik hergestellt. Um eine Halbtonwirkung zu erzielen, musste bei der Größe der Platten eine spezielle Airbrush-Technik mit Asphalt auf Aluminium entwickelt werden. Geätzt wurden die Platten mehrstufig mit Salzsäure.

Druck

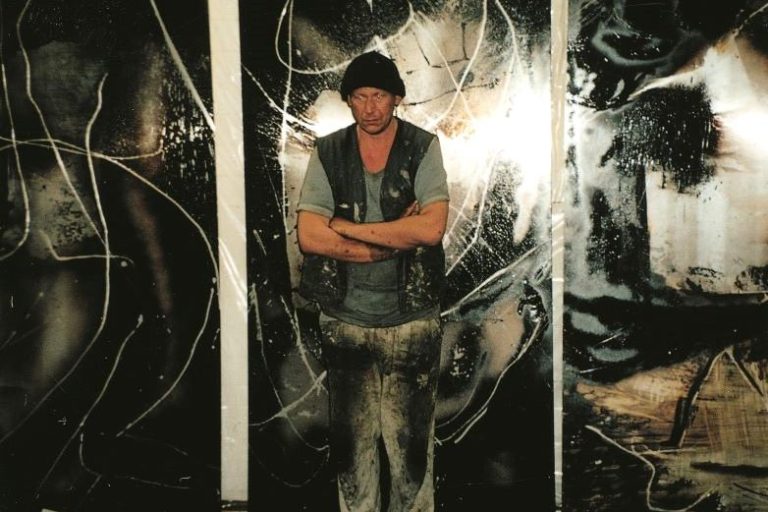

Tiemann nimmt für den ungewöhnlichen Druckvorgang eigens eine leerstehende Fabrikhalle im niedersächsischen Alfeld in Beschlag und quartiert sich dort mit Freunden und Helfern für mehrere Monate ein. Mit Hilfe einer fünf Tonnen schweren Walze, die nur von Hand gerollt werden kann, entstehen die "Ur-Paperroads"

Kolorierung

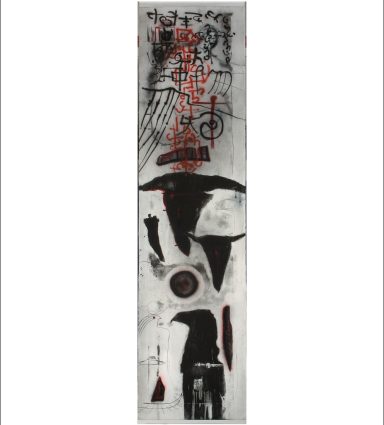

Am Ende der Druckaktion waren 19 Bilder auf etwa 5 Meter langen, 1,25 Meter breiten Papierbahnen entstanden. Einige Arbeiten wurden vom Künstler unmittelbar nach dem Druck koloriert.

Wartezeit

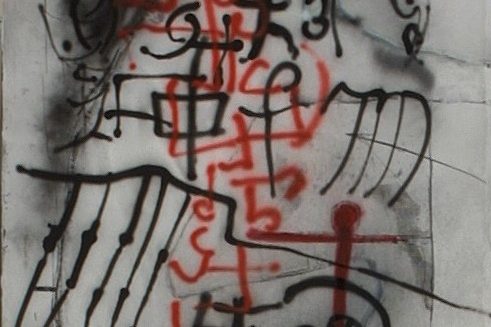

Der Zeitplan sah vor, die Arbeiten im Herbst 2001 in Samarkand zu präsentieren. Die Ereignisse des 11. Septembers machten dies jedoch unmöglich. In der Phase des Wartens entstanden in Tiemanns Atelier weitere Werkstücke in Mischtechnik auf Papier - hier zu sehen ein Ausschnitt "Roter Schutzpatron" - Titelbild des Kataloges für das Pergamon Museum.

Werkstoff

Schon in den neunziger Jahren war es das Bestreben des hannoverschen Künstlers gewesen, in andere Epochen einzutauchen und die Geschichte als Vorlage zu nehmen, gar als Bild-Untergrund. Er hatte auf großformatigen Tafeln aus Torf gemalt und war darin geübt, dem jeweiligen Werkstoff eine ganz eigene Bedeutung zu geben. Bei diesem Projekt geht es dagegen nicht nur um Papier sondern auch um seine Herkunft und seinen Werdegang.

Samarkand - Usbekistan

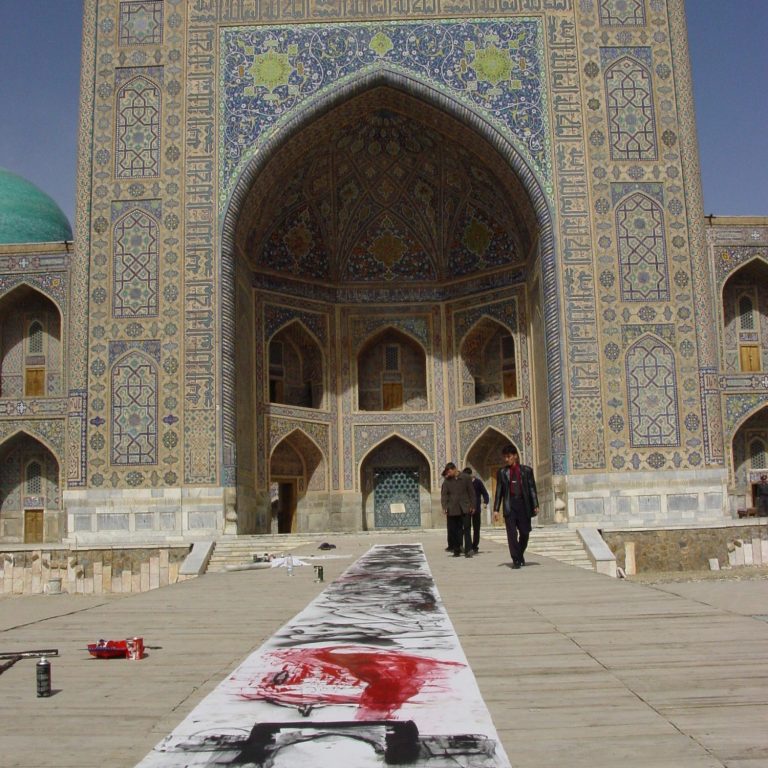

Am Anfang war eine Idee: Ob es möglich ist, aus der Legende um die Schlacht am Talas 751, als die Araber die Chinesen schlugen und die chinesischen Kriegsgefangenen im nahe gelegenen Samarkand den Arabern angeblich die Herstellung von Papier beibrachten, künstlerisch etwas zu machen.

Tiemann findet für diese Herausforderung eine ganz eigene Antwort: Direkt auf dem Registan-Platz in Samarkand, einem der größten Kulturheiligtümer des Landes, entrollt er in den frühen Morgenstunden des 16. März 2002 eine 25 Meter lange Papierbahn. Fast 12 Stunden arbeitet er auf dem scheinbar unendlichen Blatt.

Samarkand - der Beginn eines fast 10-jährigen Vorhabens

Kunst ist ein Abenteuer. Wer sich auf sie einlässt, ohne unterzugehen, braucht neben Talent und einer guten Ausbildung auch eine Menge Lebenserfahrung, Experimentierfreude und eine gehörige Portion Gottvertrauen. Als Wolfgang Tiemann Paperroads entwickelte, ahnte er nicht, welche Herausforderungen auf ihn warteten.

Abenteuer Kunst

Für jede Station entlang der Seidenstraße - von Samarkand und Shanghai über Damaskus, Aleppo und Sevilla bis nach Hildesheim und Berlin musste Tiemann immer wieder neuen Anlauf nehmen, bei dem er auch weite Strecken auf sich allein gestellt war.

Spannungsfelder

Es ist ein Markenzeichen des Künstlers, dass er mit dem Spannungsfeld zurecht kommt: zu Beginn ganz allein weite Strecken überwinden zu müssen, um dann mit dem Gestus eines Bandenführers an der Spitze einer vielköpfigen Gruppe von Kulturschaffenden in einem fremden Land aufzutauchen, um die Kunstmuseen und die Öffentlichkeit für PaperRoads zu gewinnen.

Aufladung

Die Ausstellung im fernen Usbekistan wird schließlich zu einer Initialzündung für den gesamten Kunstzyklus: Erst die geschichtsträchtige Umgebung von Taschkent und Samarkand bietet den Rahmen, in dem die PaperRoads Werke ihre eigentliche Wirkung entfalten.

Das Projekt PaperRoads, ebenso wie Tiemanns Begleiter aus anderen kulturschaffenden Bereichen, erfahren hier die energetische Aufladung, die dann eine weltumspannde Reise ermöglichte.

Sevilla - Spanien

In den Jahren um 750 etablierten die Abbasiden ihr Kalifat in Bagdad. Der letzte am Leben gebliebene Omajade floh in die westliche Peripherie der islamischen Welt, nach Spanien, wo zwei Jahrhunderte später das Kalifat von Cordoba sich ruhmreich etablierte. Die Fabrikation des Papiers wanderte durch die gesamte islamische Welt: von Samarkand über Persien, Bagdad, Damaskus, Kairo nach Spanien. Erst von dort erreichte es Jahrhunderte später die christlichen Länder, Italien zunächst, Byzanz und schließlich auch Deutschland.

Begegnung der Kulturen in Spanien

Der Historiker Rolf Wernstedt setzte sich unmittelbar nach der Rückkehr aus Usbekistan für eine Ausstellung an diesem Ort ein: Von 711 bis 1492 dauerte die muslimische Herrschaft auf der iberischen Halbinsel. Die "Mauren" wie sie in christlichen Quellen meist genannt werden, hinterließen weithin sichtbare Spuren in Architektur, Kunst und Wissenschaft. Wernstedt wurde in den Jahren als Förderer und Schirmherr des PaperRoads-Projektes nicht müde, an die ungewöhnliche Epoche in Spanien zu erinnern, in der Christen, Muslime und Juden einträchtig nebeneinander lebten - und sich gegenseitig kulturell bereicherten.

Das Museum

Im Oktober 2002 bietet das "Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla" Tiemann ein Forum. Ein Ort, dem die Kunstwerke geradezu als Erläuterung zurückliegender Jahrhunderte dienen könnten. Was in Deutschland noch um Normalität ringt, erscheint vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Bauten in Sevilla fast selbstverständlich:

Eintracht

Arabische Schriften auf engem Raum mit Auszügen aus der Gutenberg-Bibel - was als Teil des Paperroad-Projektes konzipiert wurde, erscheint in Sevilla gelebte Geschichte. Ein Machthaber bediente sich eines anderen, eine Kultur entwickelt sich auf dem Fundament einer anderen fort, ohne dass es sich später genau sagen ließe, wer nun wen dominiert hat.

Kindermalaktion

Was in Samarkand bereits begann, wird auch in Sevilla fortgesetzt. Tiemann ließ auf einer seiner Papierbahnen jeweils vor Ort an den einzelnen Ausstellungsorten Kinder Botschaften malen und schreiben.

Roemer- und Pelizaeus-Museum

Das Roemer-und Pelizaeus-Museum, benannt nach seinen Stiftern, versteht sich als Sammlung historischer Artefakte. Während heute durch KI und Digitalisierung das Alte und Fremde verlebendigt wird, ergreift das Roemer-und Pelizaeus-Museum mit der Ausstellung dieses Projektes eine Möglichkeit, historische Begebenheiten und fremde Kulturen mit rein menschlichen Möglichkeiten einem breiten Publikum nahe zu bringen.

Das Fremde nah

2002 wird die Ausstellung PaperRoads auch im Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum gezeigt. In Niedersachsen entwickelt und produziert, im fernen Usbekistan in seiner historischen Bedeutung aufgeladen, wird sie nun dem deutschen Publikum präsentiert. Entsprechend dem Zitat der Gründer um Hermann Roemer ,"das ferne Fremde in vertrauter Nähe“ gelingt ein zeitgenössischer Weg, eine alte Museumsidee in der Gegenwart lebendig zu machen.

Verflochtenheit

Bietet PaperRoads ein Argument gegen das Ressentiment, das aus Unkenntnis und Geschichtsvergessenheit entstanden ist? Rolf Wernstedt findet es nicht vermessen zu sagen, dass diese künstlerisch inspirierte und historisch gestützte Arbeit einen Beitrag dazu leistet, das Kennenlernen der Kulturen und ihrer Verflochtenheit zu befördern. Deshalb war es ihm wichtig, dieses Projekt auch in Hildesheim, Sevilla, Shanghai und Berlin zu zeigen.

Kindermalaktion

Was in Samarkand bereits begann, wird auch in Hildesheim und Sevilla fortgesetzt. Tiemann ließ auf einer seiner Papierbahnen jeweils vor Ort an den einzelnen Ausstellungsorten Kinder Botschaften malen und schreiben.

Shanghai

Kam die Ausstellung in Samarkand noch einem Abenteuer gleich, besitzt die Kunstaktion in Shanghai den Charakter eines generalstabsmäßig geplanten Manövers. Dank der Unterstützung der Volkswagen AG in Wolfsburg kann Tiemann auf ein ganzes Heer von Helfern zurückgreifen.

Großstadtleben

Die Ausstellung wird planmäßig durchgeführt - und lässt Tiemann den Freiraum, auch im turbulenten Großstadtleben künstlerisch zu arbeiten. Er arbeitet wenig in den Ausstellungsräumen sondern vor allem in seinem Hotelzimmer im 25. Stockwerk. Das Doppelbett dient als Staffelei, der Schreibtisch als Farbmischkasten und das Fenster gibt den Blick auf Shanghai frei, einem Stilleben gleich.

Die Ausstellung

Tiemanns Ausstellung 2003 im Friendship Hall Shanghai war zugleich ein Beitrag zum 5. Shanghai International Festival of Arts. Das Publikum ist begeistert: Mehrere Tausend Chinesen aus Shanghai und Umgebung setzen sich mit den PaperRoads auseinander und können sich dank des Ausstellungskatalogs, der auf englisch und chinesisch vorliegt, tiefergehend mit dem Projekt beschäftigen.

Willens-Energie

Woher Tiemann die Energie nimmt, tagsüber chinesische Kunstfreunde und Studenten mit ihren Dozenten durch die Ausstellung zu führen, an der Universität einen Vortrag zu halten, abends durch die Bars des Xintiandi-Viertels zu ziehen und dann bis in die frühen Morgenstunden im Hotelzimmer zu malen, bleibt wohl sein Geheimnis. Wer ihn genauer beobachtet, ahnt, dass er weit mehr von seinem eigenen Willen getragen ist.

Werke vor Ort

Was in Shanghai entsteht, ist wesentlich inspiriert von der Kalligrafie, eine in China hochangesehene Kunst. Wie bei der Kaligraphie bringt Tiemann mit einem Pinsel die Zeichen schwungvoll zu Papier. In den Farben schwarz und rot entstehen zahlreiche Werke, in denen sich aus wenigen Pinselstrichen lebendige Szenen entwickeln.

Pergamon-Museum

Claus-Peter Haase: "Es gibt moderne Möglichkeiten, die schneller auf die geistigen Grundlagen, die Prinzipien der "fremden" Kunst aufmerksam machen, als eine reine geschichtliche Zuordnung zu Mittelalter und Neuzeit: Zum Beispiel die des Kulturaustauschs, der Wanderungen von Motiven und Techniken auf den großen Routen zwischen Europa, Nordafrika und Asien. Die Motivation dazu, diese Reisewege nachzufahren mit den Motoren der Moderne gewann Wolfgang Tiemann offensichtlich aus dem Nachdenken über Kunst- und Kulturtransfers gestern und heute. "

Seidenstraßen-"Phänomen"

Aufnahme und Verarbeitung fremder Motive - einerlei aus welchem religiösen oder kulturellen Bereich - fielen dem Künstler leicht, weil er nicht in engen nationalen oder ideologischen Grenzen zu denken gewohnt war. Das Nachvollziehen der Stationen der Seidenstraße als Ausstellungs-Pilgerweg von Peking über Damaskus bis zur neuen Mitte Europas in Berlin erinnert mahnend an die höchst positive Wirkung dieses Seidenstraßen-"Phänomens".

Usbekistan

Die Gelassenheit einer Stadt, die schon unzählige Umbrüche und Anstürme erlebt hat, ist später auch auf den Bildern zu spüren, die Tiemann an den Abenden auf dem Balkon seiner Pension in der Altstadt von Samarkand gezeichnet und gemalt hat.

Syrien

Krak des Chevalier als denkwürdiger Schauplatz, wo feindliche Heere blutig gegeneinander kämpften aber auch unzählige Reisende und Einheimische sich begegneten, Landschaften und Gebäudefragmente in diversen Grüntönen, Farbeinsprengsel in Rottönen.

China

In Shanghai knüpfen vor allem die Schriftzeichen noch an das an, was einmal war. Dies entwickelt Tiemann in seiner eigenen Form zu lebendigen Szenen - Vorstellungen einer vergangenen und zugleich durchgetragenen Zeit.

Galerie

Von der Ideenskizze zur Ausstellung

Das Kernstück dieses Zyklusses besteht aus 26 Aquatintaradierungen in den Formaten 480 x 125 cm.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.