Jan Vermeer van Delft

"Als gelernter Lithograph bin ich sehr früh in meinem Leben zu diszipliniertem und filigranem Arbeiten angeleitet worden. Früh erlernte zeichnerische und malerische Techniken habe ich in meinem Kunststudium verfeinert und kultiviert.

Die Perfektion des Werkes des niederländischen Malers Jan Vermeer hat mich sehr früh angezogen und begleitet, ja in hohem Maße begeistert. Ich kannte die Werke

Vermeers lediglich aus Katalogen und Publikationen.

Im Jahr 2005 habe ich dann eher zufällig eine größere Werkschau im Städel-Museum Frankfurt gesehen. Ich wusste, dass der überwiegende Teil des Vermeer-Werkes sehr kleinformatig ist. Beim Betrachten der Bilder, in der unmittelbaren Konfrontation, fand ich die Bilder noch viel kleiner als vermutet. Aber trotz der kleinen Formate hat mich die hohe malerische und zeichnerische Qualität begeistert, die Kraft der Stille, das Kolorit, die liebevoll gemalten Details des Interieurs. Ich fand die Werkschau beeindruckend, umwerfend. Die Räume, das Licht, die Stoffe, die Landkarten, Krüge und Möbel spiegeln den Zeitgeist und Geschmack seiner Zeit wieder.

Die Niederlande sind zu Vermeers Zeiten Mitte des 17. Jahrhunderts die führende See- und Handelsmacht Europas. Man macht Entdeckungen, ist überwiegend calvinistisch- humanistisch geprägt, weltoffen und emanzipiert. Das Orientalische wird entdeckt und bei der Ausstattung der meist weiblichen Modelle als innovative Errungenschaft ins Sujet eingebaut.

Dennoch, Vermeer malt auch seine vertraute bürgerliche Umgebung in biederer Behaglichkeit. Er malt eine mitteleuropäische Identität seiner Zeit. Er ist diesseitsge-

wandt. Nur zwei seiner 35 ihm zugeschriebenen Bilder sind religiöser Natur. Mich haben die Menschen in seinen Bildern interessiert, hauptsächlich die Mädchen und

Frauen. Sie kommen so ganz ohne Pathos daher. Wer waren diese Menschen?

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass immer wieder die Frage nach dem Wer und Wie und den Umständen einer in Szene gesetzten Person an den Künstler gestellt wird. Bei mir wird nach Sophie Thielking oder Hugo Lorenz gefragt, oder anderen Personen aus meinem frühen OEuvre der 80er Jahre. In meinen hyperrealistischen Bildern steckte ebenfalls, wie bei Vermeer, das Anliegen der Perfektion in der Portraitmalerei.

Im Jahr 2017 hatte ich die Idee im Rückgriff auf meine eigene Künstlervergangenheit mich dem Werk Vermeers zuzuwenden. Ich wählte dem Zeitgeist entsprechend, im

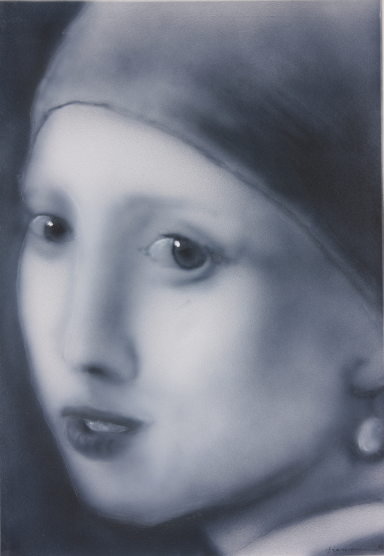

Gegensatz zu Vermeer, das übergroße Format. Es begann mit einer Neuinterpretation, wahrscheinlich gibt es tausende auf der Welt, seines bekanntesten Bildes „Das

Mädchen mit dem Perlenohrring“ aus dem Jahr 1665.

Das Bild ist heute eine abendländische, europäische Ikone der Malerei. Ich habe es schwarz-weiß gemalt, lediglich den geöffneten Mund tauchte ich in ein signalhaftes Rot. Es ist mein ganz subjektiver Versuch, die versteckten, verborgenen Gefühle und Emotionen Vermeers nach außen zu kehren. Wenn er denn diese hatte. Aber ich als Künstler darf vermuten und mutmaßen.

Das Werk misst bei Vermeer im Original 44,5 cm x 39 cm. Der knappe Ausschnitt des Kopfes hat in meiner Version das Format von 280 cm x 207 cm. Damit knüpfe ich an

meine frühen 80er Jahre an. Das Bild ist auf Holz gearbeitet (zwei Werke Vermeers ebenfalls).

Das Bild ist verschwommen, unscharf gemalt und lässt dadurch Interpretationsspielräume offen. Ist es nicht so, dass in unseren Gedanken und Erinnerungen Bilder ver-

blassen und verschwimmen?

Man schätzt, dass Vermeer zwischen den Jahren 1653 und 1675 etwa 45 bis 60 Bilder gemalt hat, wovon 35 bis heute erhalten sind. Aber wo sind die Vorzeichnungen zu

den Werken, wo sind die Studien zu den inszenierten Bildern?

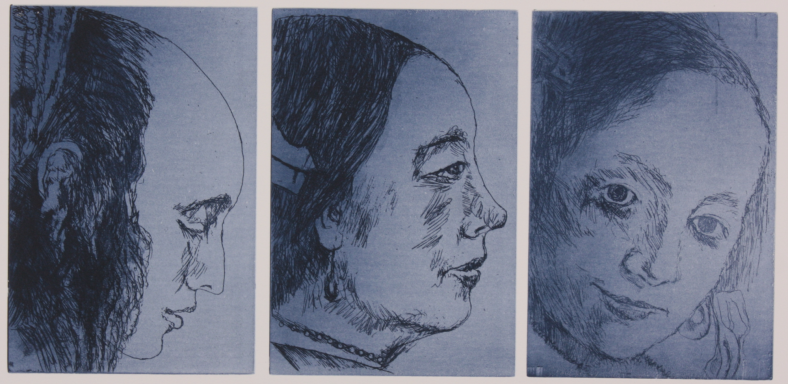

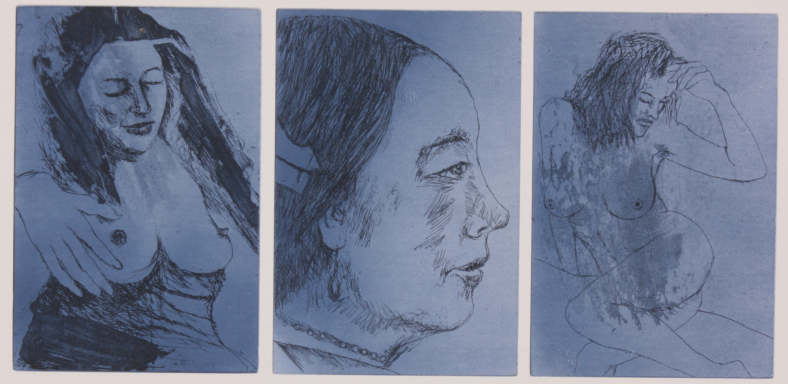

Meine blauen Bilder stehen ersatzweise für die verlorenen Zeichnungen. Sie sind im vermeerschen Ultramarinblau gemalt und sind in der Zartheit erste Ideenskizzen und Gedanken zu einem größeren Werk.

Wo ist das druckgrafische Werk Vermeers, beim Zeitgenossen Rembrandt ist es geradezu überbordend. Vermeer gab und gibt bis heute seine Anonymität nicht preis. Bis heute ist der Mythos des Geheimnisvollen um die Person, die Kunst und das wahre Anliegen des Meisters aus Delft erhalten geblieben.

Jan Vermeer van Delft

Um 1675 hat ein Jan Vermeer ein abendländisches Sujet gemalt, eine Geschichte erzählt. In Arabien wurde in dieser Zeit kein Bild gemalt. Damit zeigt Vermeer ein Stück unserer abendländischen Identität - von der unsere Eliten behaupten, dass wir sie gar nicht hätten. Wir haben eine abendländische Identität, die man auch heute stolz behaupten kann.

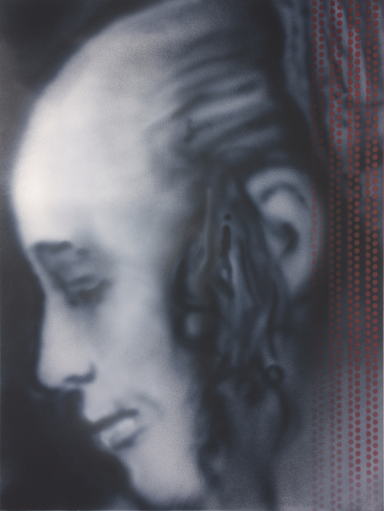

Ich finde, die Werke erzählen eine Geschichte, von Menschen die um 1650 lebten. 1648 endete der 30-jährige Krieg. Menschen die mit 30 Jahren fertig waren. Und ich bringe sie in die moderne Zeit – ein Hauch von früher und trotzdem auch ein Stück Modernität.

Jan Vermeer van Delft

Was wissen wir?

Jan Vermeer van Delft wurde am 31. Oktober 1632 in der Nieuwe Kerk in Delft getauft und war das zweite Kind und der einzige Sohn seiner Eltern. Sein Vater Reynier Jansz kam ursprünglich aus Antwerpen und ging unter dem Namen Vos nach Delft, wo er einen Gasthof betrieb und als Kunsthändler der St.-Lukas-Gilde beitrat.

In der St.-Lukas Gilde begegnete Jan Vermeer Malern wie Pieter Steenwyck, Balthasar van der Ast und Pieter Groenewegen.

Jan Vermeer wurde als Freimeister am 29. Dezember 1653 Mitglied der St.-Lukas-Gilde. Dieser Aufnahme muss eine sechs Jahre umfassende Lehrzeit bei einem von der Gilde anerkannten Maler vorausgegangen sein. In den Jahren 1662 und 1663 sowie 1670 und 1671 war Vermeer Dekan der St.-Lukas-Gilde. Da im 17. Jahrhundert jeder Handwerker und Künstler zum Ausüben seines Berufes Mitglied einer Gilde sein musste, die die Regeln dafür festlegte, war die Position des Dekans eine einflussreiche und belegt, dass Jan Vermeer eine angesehene Persönlichkeit in Delft war.

Jan Vermeer heiratete am 20. April 1653 Catharina Bolnes in Schipluiden, einem Dorf in der Nähe von Delft. 1660 zog Vermeer mit seiner Frau in den Haushalt seiner Schwiegermutter am Oude Langendijk. Mit Catharina Bolnes hatte er fünfzehn Kinder, von denen vier bereits im frühen Kindesalter starben.

Infolge des 1672 ausgebrochenen und bis 1679 andauernden französisch-niederländischen Krieges verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage Jan Vermeers. 1675 wurde Vermeer krank und starb innerhalb weniger Tage.

Galerie

Alle Arbeiten zu der Werkreihe Jan Vermeer van Delft!

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.